9月

私学中高教員の9月は文化祭で忙しい。

こんにゃくみたいになるまで働いたあとの、やっとやっとの寄席。

この日は、「ここに行くしかない!」という顔付の寄席がどこにも無かったので、そうであるならば池袋に行く。池袋演芸場は全席SS席とも言える贅沢なつくりなので、そこにいるだけで気持ちが昂る。

実家に寄る用事があったので昼の部だけだったが、わさび師匠がよかった。

以前、上野・鈴本演芸場のわさび師匠トリの会に行ったとき、客席がガラッガラだったが、そのときも師匠は抜群に面白かった。早く人気が実力に追いついてほしい。

⚫︎⚫︎寄席@???

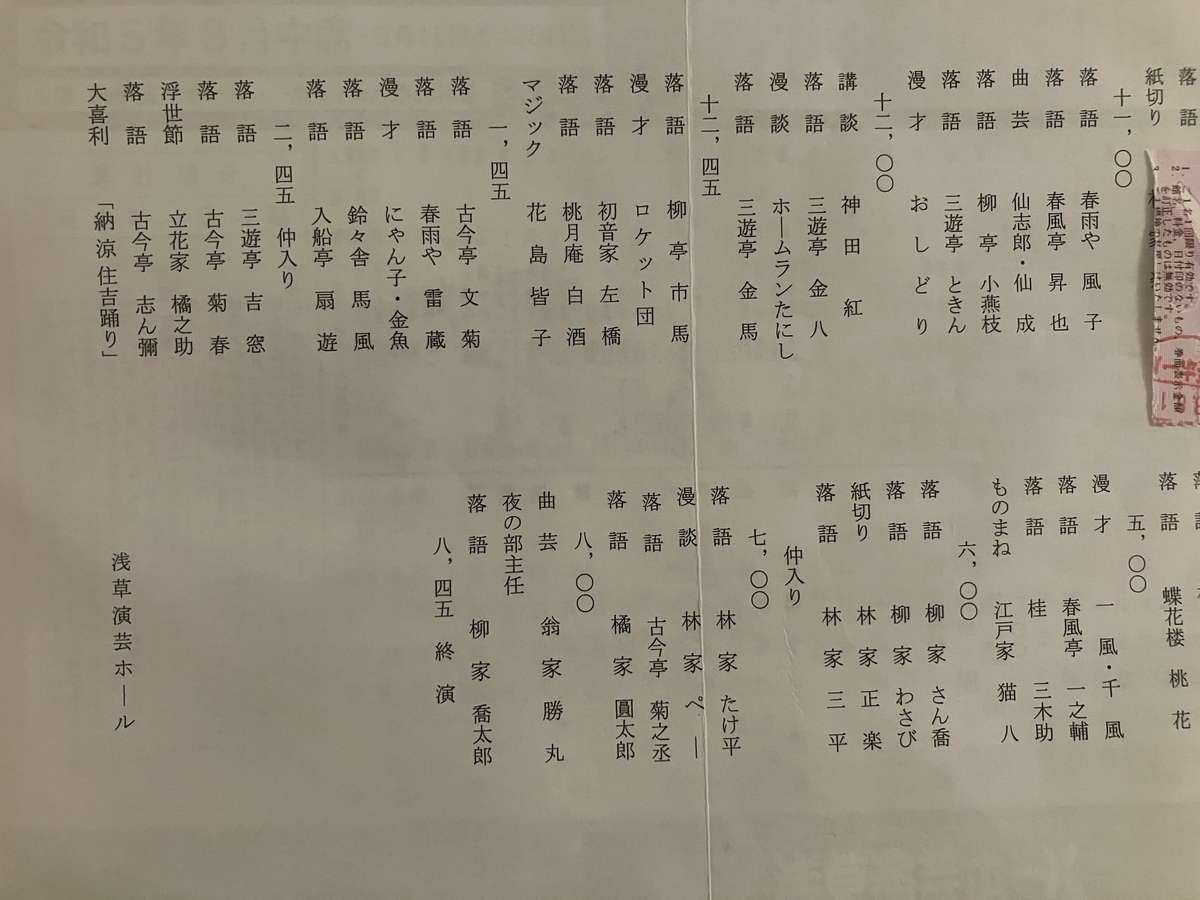

この豪華な顔付の演芸会、何だと思いますか?

正解は、僕の勤務先で行われた学校寄席です。

喬太郎/転失気 花緑/つる

「うそっ、学校寄席で喬太郎、花緑!? そして紙切りは正楽師匠!」

と演芸ファンなら目を回すラインナップである。

僕も最初にこのプログラムを見せてもらったときは腰を抜かした。

そして当日、日々仕事で使っている自校のホールに喬太郎・正楽の両師匠が座っているのを見たときは感無量であった。

廊下ですれちがったときに正楽師匠には8月にパンダを切っていただいたお礼を申し上げ、喬太郎師匠には私物の「喬太郎ブロマイド絵葉書」にサインしてもらい、花緑師匠には伝統文化教育に使っている師のご高著にサインをしてもらったりと、記念になるものをたくさんいただけた。

こんな幸せな日はこの先滅多にないかもしれない。

林家つる子独演会「つる子の赤坂の夜は更けて」@赤坂会館

つる子/豆腐屋ジョニー・中村仲蔵

林家つる子、は女性初の抜擢で真打昇進が決まっている期待の若手。

11月の笑点若手大喜利のメンバーでもある。

落語会の新星を二つ目のうちに見ておけるなら見ておこうと、赤坂まで出向く。

昨年のNHKの新人賞は立川吉笑さんだったが、僕はつる子さんも同じぐらいに面白かった。そして間近の距離で見るつる子さんは信じられないぐらい客席を圧倒する力がある人だった。

木久扇の次の笑点メンバーについては小痴楽一番推しだったのだが、この日を境に同点でつる子も同じくらいいいなと思い始めた。

とんでもない人を二つ目のうちに見られて良かった。

真打披露興行にも万難を排して向かいたい。

10月

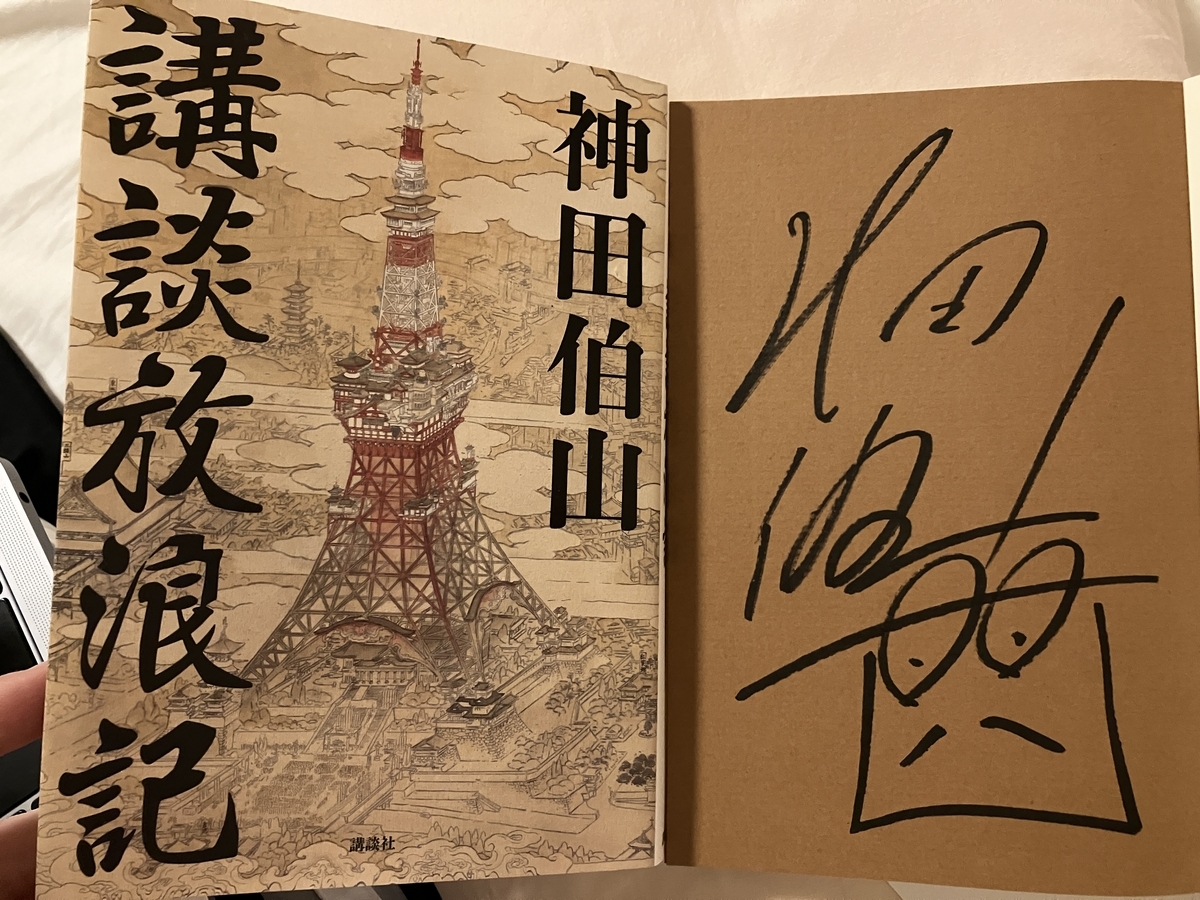

神田伯山独演会@取手市民会館

天下の人気講談師・神田伯山が茨城まで出向いてくれるというので向かう。

伯山先生はインフルエンザからの病み上がりとラジオで言っていたが、そもそもの地力が別次元だからそんなことは全く感じさせない。今日も1000人の客を圧倒しつづけて駆け抜けるかと思いきや、トリの『浜野矩随』中盤、主人公が絶望の淵に沈み込む静寂のシーンで……

♪ピラパラポロピラ……♪ピラパラポロピラ……

と客席から携帯が鳴る。

話を止め、「あんなに言っても鳴るか〜」と呆れる伯山先生。

(いつもマクラでケータイを鳴らしてしまう客の話をする)

それでも気を取り直して話を再開するが、それから5分後

♪ふぁわわっわわーん ♪ふぁわわっわわーん

と鳴り響く着信音。

(ガラケーか安心だフォンみたいな安っぽい音質の)

「あー……、できねえわ。客層が悪いとしか言えない」

と伯山先生、めちゃくちゃ不機嫌になる。

もちろんプロなので持ち直して笑いに変えながら最後まで続けてくれたが、退場時かなり数のお客さんが「誰だよ鳴らしやつ〜」不平を漏らしながら帰って行った。

一番悲しかったのは伯山先生だっただろうと思う。

その後のTwitterの感想も「携帯が二度も鳴った」の記述ばかりになってしまっていて伯山の芸の素晴らしさが全く拡散しない、さみしい会となってしまった。

その夜、浅草のトリで伯山先生が昼と同じ「浜野矩随」を演っていた。リベンジだろう。携帯の鳴らない客席での伯山先生を見にいきたかった。

と言いつつ、ちゃっかり自分もその2日後の浅草の前売券を押さえていたのである。

伯山主任の興行は顔付がいいので必ず楽しめる。

伯山については、もう随分重ねて書いている。

以前ラジオで伯山が「演芸初心者がいきなり寄席を見に行かないほうがいい。つまらない番組に当たってしまうと落語が嫌いになってしまうから」と言っていたが、僕は極めて幸運だった。

なぜなら初めて行った寄席で伯山先生を目の当たりにすることになり、演目『扇の的』で、心の底まで射抜かれてしまったからである。

この日は『矢矧橋』(やはぎばし)。

秀吉が天下を取るまでの明快で気持ちのいい話で、その芸に無事に引き込まれて1日が終わった。

一之輔師匠が主任。

出張の帰りにちょうど時間が合ったので、白鳥師匠から入る。

一朝師匠、雲助師匠、いつまでも噺を聴いていたい師匠ばかりの日だった。

別件だが紙切りの八楽さん、前座時代になぜか落語をやっていたのに遭遇したことがある。演目は『平林』だった。

その後に出てきた落語家さんが「お目苦しいものをお見せしてすいません」と謝っていた。あれは何だったんだろう。

やっとやっとで兼好師匠の独演会に向かう機会を実現することができる。

大井町はなかなか降りる機会のなかった駅。

暗渠界で有名な立会川暗渠をめぐってみたり、ちょっと足を伸ばして落語『鈴ヶ森』に出てくる鈴ヶ森刑場跡を見学したりする。

しかもゲストは喬太郎師匠という僥倖。

今年に入ってから何度も客席からお目にかかっているが、一度として同じネタに当たったことが無い。この日も面白かった。

兼好師匠は『のめる』を聞けた。

寄席のネタ帳ではよく見るけれど、生で聞いたことがなかったネタの一つ。

師匠の至芸である手のしぐさが抜群で、兼好師匠で聞けて本当に良かったと思った。

落語ファンなら誰もが憧れるTBS「落語研究会」。

赤坂の国立劇場で毎月開催され、落語会で最も権威がある会とされている。

僕も落語を聴き始めた頃にチケットの取り方を調べたのだが、「平日開催・年間通し売り」というとんでもなくハードルの高い販売形式に心が折れていた。

のだが、国立劇場の建て替えに伴いここ最近は月ごとの販売に切り替わっていたのである。観覧できる機会を虎視眈々と狙いつづけ、国立劇場での最終回となるこの10月開催の会に滑り込みで入場することに成功した。

そして国立劇場・小劇場はこの日が最終営業日。

この付近の出身なので、それこそ幼少の頃から日々の風景のように眺めていた国立劇場がなくなってしまうのは本当に寂しいものがある。

その格調の高さに気圧され一度も入ったことは無かったが、最後の最後で足を踏み入れる機会を得ることができて本当に良かった。

トリは人間国宝・雲助師匠によるレアネタ『やんま久次』。

「本日は国立劇場のおさらいを務めさせていただきます」の粋な口上に痺れまくる。

次の国立劇場が完成する頃には、年間通し券を買えるくらいの余裕のある生き方を手に入れておきたい。

本当は家族旅行があった日だったのだが、家族の急病でキャンセルに。

本当は家族旅行があった日だったのだが、家族の急病でキャンセルに。