国宝 @池袋グランドシネマサンシャイン

母親と『国宝』を観に行く。

本当は公開直後に行こうと思ってたのだけど、母親が見に行きたいというので付き添いをするために2ヶ月も引き延ばし。

母は耳もかなり悪いのだが、字幕を重ねて見られるメガネを貸してくれるので、気分良く鑑賞。それ以外にも、20年ぶりに映画館に来たという母は色々な変化に目を白黒させていた。

映画自体は、1秒たりとも無駄なシーンが無い素晴らしい出来だった。

10月

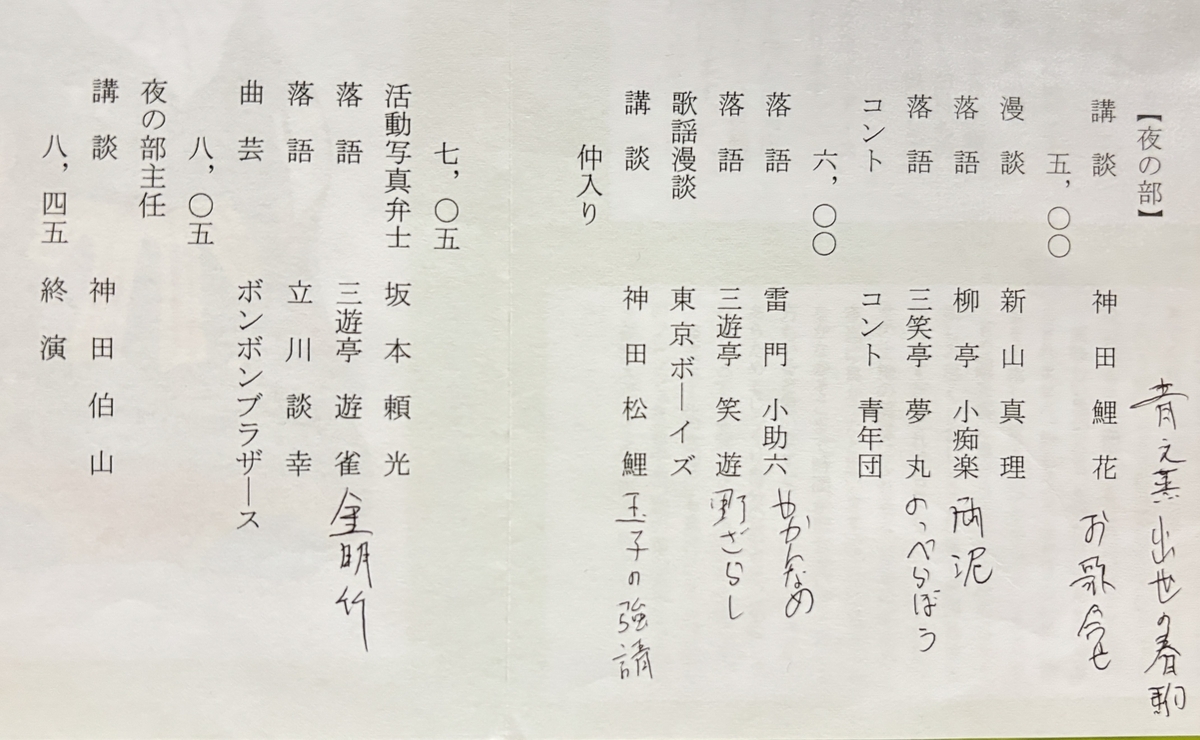

浅草10月上席 伯山

浅草でやる伯山の芝居に行くのは、生活の一部。

この日、車椅子の姉と湾岸で落ち合わせて出かける用事があったのだが、「伯山の芝居は欠かせないので」と伝えて予定を調整した結果、結局、湾岸も浅草も一緒に行くことになる。

湾岸に行く途中月島・佃付近をついでに散歩。「3月のライオン」の熱心なファンなので、主人公を気取って隅田川沿いを歩く。

住吉大社は落語「佃祭」でも物語の鍵になるので気になっていた。古すぎるものと新しすぎるものが平然と同居してる様はすごい。

湾岸からタクシーで浅草に向かって、雷門前でレンタル車椅子を借り、浅草プチ観光にも出かけた。効率がいい。最近どこもレンタル車椅子があるようになったので、すっかりお世話になっている。

伯山のネタは「万両婿」。聞くのは3回目。何度もやるだけあって本当に無駄なく完成されており、寄席が爆笑でひっくり返る。

松鯉の「玉子の強請」もよかった。トリで出てきた伯山が「師匠、あんな声出るんだ!」とその調子の良さに驚いた、とマクラで語っていた。

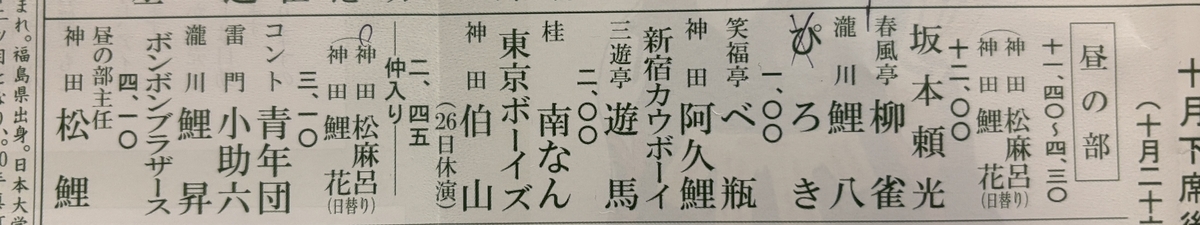

浅草10月下席 松鯉

松鯉先生がトリ。時間があったので、近くを散歩したら「幡随院長兵衛」の墓に出くわす

落語「芝居の喧嘩」に出てくる親分だ。(たぶん元は講談)

演芸ファンになってから、少しずつ詳しくなってきた。江戸散歩と演芸鑑賞の熟年趣味としての相性の良さはこのへんにあるのだろう。

松鯉は「赤垣源蔵・徳利の別れ」。

赤穂義士伝のうち、未だ聞いたことのない演目だったので嬉しかった。

鯉昇師匠の「うまのす」もよかった。

根本的に何もない空箱のような落とし噺を、聞かせられてしまう手腕がすごい。

狂言鑑賞 @矢来能楽堂

勤務校の行事で矢来能楽堂へ。

高校生の頃、毎日チャリ漕いでた通学路沿いにある。30年の時を経て、引率して鑑賞させるために来訪できたのは感慨深い。

能楽堂かっこいいなー、と眺めていたが、よく思い出してみれば、実家の隣の神社にもあった。何を見て生きてきたのか。

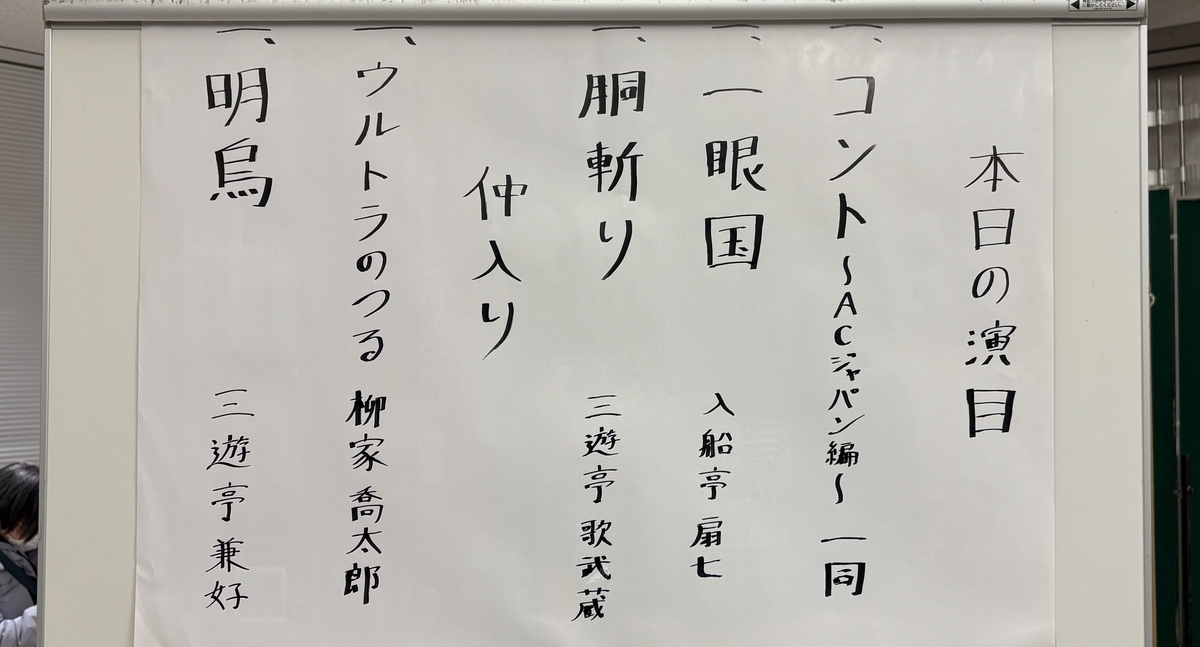

演目は「附子」「柿山伏」。

初めて見る生の狂言に圧倒された。狂言の台本は「時代に合わせて変わらない」ものなので、大人でも2割ぐらいは何を言っているかわからない部分もあるのだが、そんなことは関係ない。演者の力がすごい。

そのあと図書館で狂言の台本を借りてきて、「あー、ここはこう言ってたのか!」と味わい、また楽しむことができた。伝統芸能の開いてない扉がどんどん開いてしまう。

11月

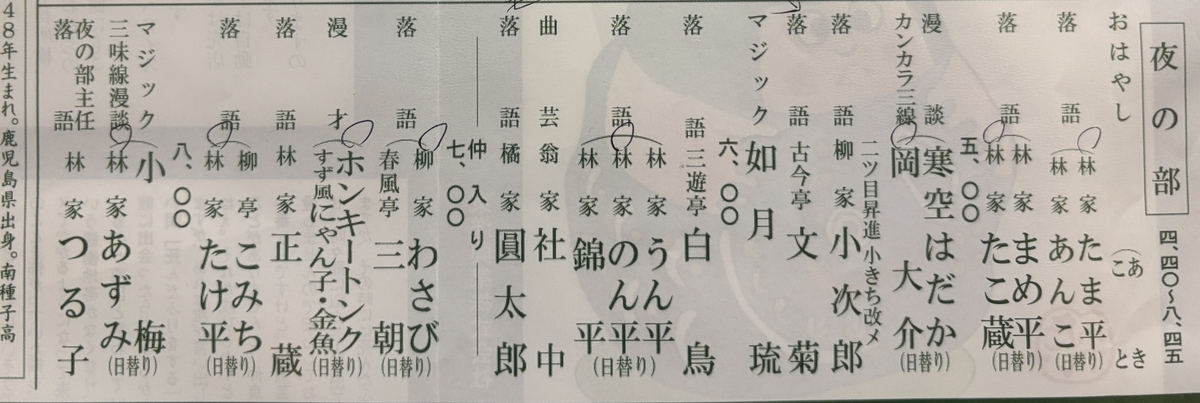

浅草11月上席 つる子

つる子が夜トリ。

朝から時間が空いている日だったので、午前中に家族の分の夕飯を作り、隅田川沿いにジョギングに出て5キロほど走ったあと、ゆったりと銭湯で汗を流し、満を持して寄席へ向かう。

ひとり休日として完璧すぎる1日だった。

つる子は「妾馬」。

得意の、物語のコマになりがちな女性人物を、ちょっと掘り下げて描き出す「つる子噺」のやつだ。

つる子は音域も広いし、そもそもの語りも上手いところに、そういう工夫を入れてくるから、何度でも聞きたくなる。

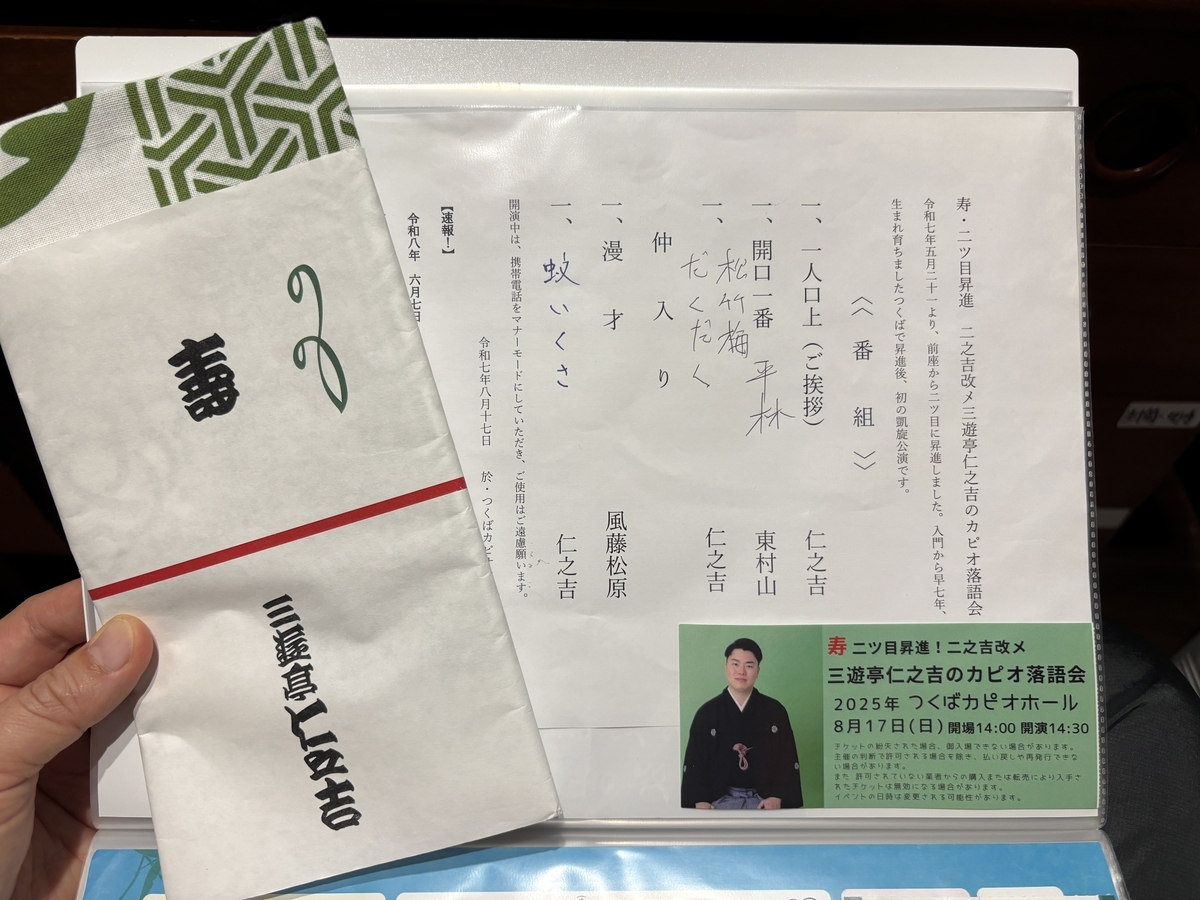

あと小次郎さんも良かった。前座の頃から声が良くて好きだったのだが、無事二つ目になって、これから活躍が期待される。ちょっと注目して見ていきたい。